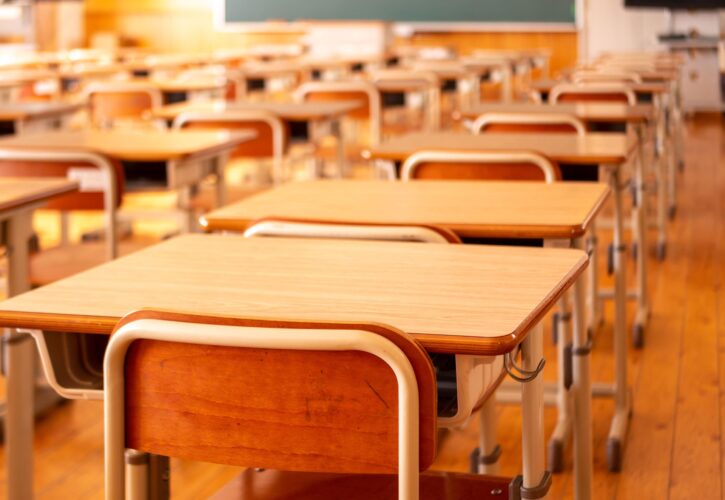

私が掲げている基本政策の一つが教育改革です。これを強く感じたのは、我が子の授業参観でした。

小学2年生を見守る大勢の父母。そして、授業はそれらしく始まり、それらしく終わりました。児童も親御さんも笑顔満点です。子供の成長を見れて良かったね~で終わるはずが、ふと思いました。

ん?

自分の子供の頃(30年前)と違いあったかな??

ちょっと考えてください。

この30年でポケベル、パソコン、ガラケー、スマホ、AIと、私達の身の回りは、凄まじいスピードで変化してきました。

でも教育現場は、大きな変化がないように感じたのです。

ITやAIを駆使すれば、児童一人ひとりの能力に合わせて最適なカリキュラムを組むことができるそうです。勉強が得意な子は、どんどん先のことを学び、不得意な子には先生が手厚くフォローする、こういった事例です。

代ゼミのように、教える事の得意な先生が1年分を動画に収録すれば、質の高い教育を幅広く伝える事ができるかもしれません。不登校児童も家庭で学習できます。

勿論、これが全て正しいとは思っていません。児童の疎外感やイジメに繋がるのは本末転倒です。

ただし、こういった事例を恐れてテクノロジーの導入が遅れることは、子供たちの将来にとって良いことなのでしょうか。全員横並びの教育は必要なのでしょうか。AIによる進捗管理をするだけでも、教員が一人ひとりを管理する労力が減ります。その余剰エネルギーを子供たちに注力することで、教育の質が向上する可能性があります。

現場の先生方の意見も聞きながら、未来に向けて前向きな議論をしていきたいです。