最近スーパーで「お米がずいぶん高くなったな」と感じた方、多いのではないでしょうか。

値上がりの理由については、減反政策や不作への対応の遅れなど様々な説がありますが、確かな裏付けはまだ出ていません。

先日、市役所の農政課の方と話をする機会がありました。

机の上の理想は、田んぼをまとめて大規模に経営し、機械を共有してコストを下げる、いわゆる“集約化”です。

しかし現場は、小さな田んぼがパズルのように入り組み、大きな機械が入れない所は非効率になります。しかも「うちの土地だけは守りたい」という想いもあり、話は簡単にまとまらないようです。

稲作は利益が出にくく、足りない分を補助金、つまり私たちの税金で穴埋めする構図が続いてきました。加えて担い手不足は年々深刻化しており、のんびり構えていられる時間は、あまり残されていません。

そこで選択肢は大きく二つ。

ひとつは現状の仕組みにお金を入れ続け、細く長く今の姿を守る道。

もうひとつは痛みを覚悟し、田んぼの共同管理や作付け転換など思い切った改革に踏み切る道です。

どちらが正解かは、私たちが何を大切にしたいかで変わってきます。

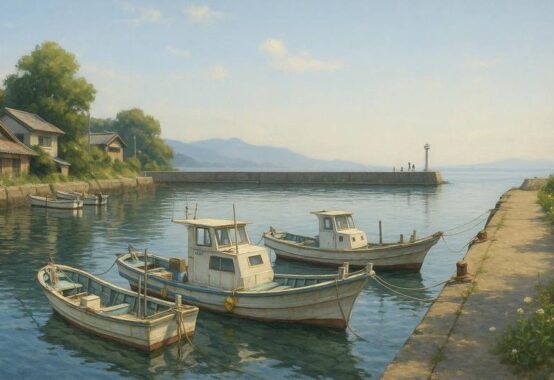

余談ですが、水田は米づくりだけでなく、大雨の際に水を貯めてくれる“天然のダム”や、里山の景観を守る役割も担っています。

お米の価格だけでなく、こうした地域の財産をどう維持するかも同時に考える必要があります。

実のところ、記事を書いている私も農政の全てを理解している訳ではありませんが、様々な方の意見を擦り合わせて、全体にとって有益な一手を考えていきたいです。