ここ数年のAI(人工知能)の発展には、本当に目を見張るものがあります。ひと昔前までは夢物語に聞こえたことが、今では次々と現実になっています。

たとえば、ネット上に公開されている情報なら、AIを使えば自分で一生懸命探すよりずっと早く、しかも的確に調べることができます。

文章作成だって得意で、いまやAIが記事を書いたり、広告文を考えたりする時代になりました。

ただ、もちろん完璧ではありません。AIはまだ発展途上です。

万能なわけではなく、「何を優先するか」を決めるのも、人間が設計したアルゴリズムに従っています。つまり、AIは自分で考えて行動しているわけではなく、あらかじめ設定されたルールや優先順位に沿って動いているに過ぎません。

これについて深く考えさせられたのは、自動運転の世界です。たとえば、ブレーキが間に合わない緊急時、ハンドルを切って事故を回避しなければならないとします。片側には子ども、もう片側には老人夫婦がいた場合、どちらにハンドルを切るべきか?

そんな極めてセンシティブな判断を、AIに委ねなければならない場面も想定されるのです。

もちろん、簡単に答えが出る問題ではありません。どちらの命も、かけがえのないものだからです。

だからこそ重要なのは、こうした「倫理的な問題をどう考えるか」をブラックボックスにせず、情報をしっかり公開することだと私は思います。

判断基準は何か?

どういう議論を経たのか?

どのようにAIに学ばせたのか?

これらをオープンにして、社会全体で議論を重ねる必要があるのです。

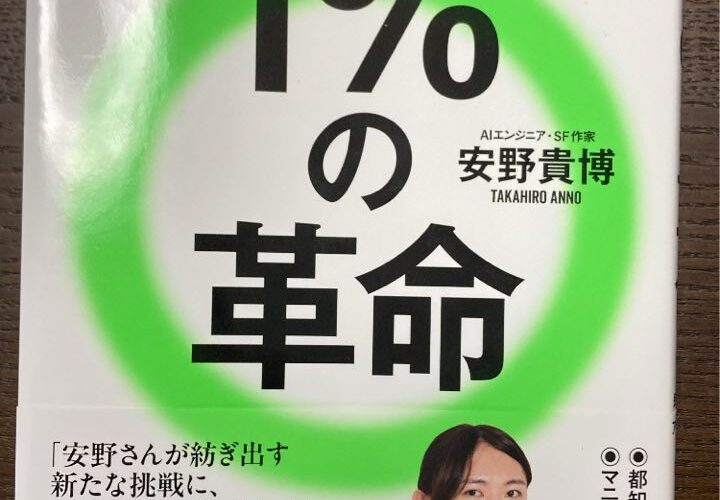

こうした考え方について、安野貴博さんの著書『1%の革命』が非常に参考になります。

難しい問題もやさしい言葉で解説されていて、未来のAIとの付き合い方を考える上で一読の価値がある本です。

皆さんもぜひ、手に取ってみてはいかがでしょうか。